11月2日,何锐回家时拍摄的黄河沙滩。视频截图

黄河沙滩上,五个人搭起的临时“家”。视频截图

在短视频平台上,五个人记录了黄河滩上的生活。视频截图

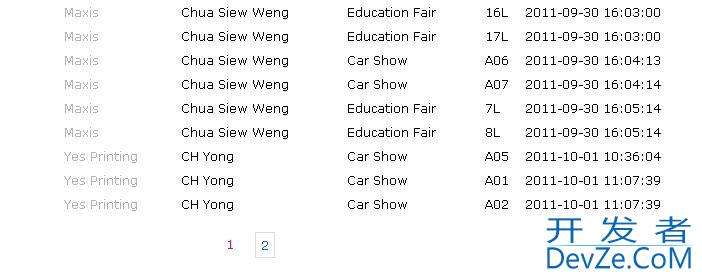

据《中国青年报》报道,在大家的计划中,这只是一次为期两天的露营。陈清和丈夫开着他们的黄色吉姆尼从郑州的家里出发,他们认识五年的越野朋友徐岷、章雷和何锐从郑州的不同角落开车来到他们经常见面的黄河滩。

10月12日,郑州公布了新冠肺炎新增的本地确诊病例,但没有太多的遏制措施。网上流传郑州“实行全区3天静默管理”,官方辟谣。他们48小时内持核酸阴性证明,其中5人心安理得,一路顺风。

他们为这次为期两天的露营做了充分的准备。十几斤猪肉、羊脊骨、防水帐篷、睡袋、小罐天然气,还有盐、酱、醋的调料包。徐岷的汽车装有太阳能充电板,每天可以发电一次。他们挂了一串小彩灯。“斜阳照苇坡,再看黄河,有些沙荡起来。”带着狗来露营的章雷认为“风景真美”。

失控渐渐来临。准备离开时,他们发现霸王城景区门口的路被一个土堆堵住了。但他们并不惊慌,以为是临时封锁,一般几天就过去了。他们从徐岷的小冰箱里拿出羊肉,“两三顿饭就吃完了”。

10月16日左右,陈清走出帐篷,发现徐岷用清水煮大白菜,只加了一点盐,意识到有缺粮的可能。她和丈夫一起开车,试图找到一条出路。他们找了很多路,发现都走不通。有的用铁皮围着,有的在马路上堆着土堆,一个工地上堆着四五米高的垃圾。眼看油箱里600元的油就要烧完了,他们赶紧回到黄河滩。徐岷说,我要去玩,“这次我在里面玩了”。

一个

黄河如此辽阔,他们不得不建造一个临时的家园。

他们的露营地靠近荥阳市楚河汉界古战场景区。起初营地扎在离河岸4-5米的地方,黄河打在岸上,土“花啦啦”地往下掉。他们往里移动了40米,用汽车在芦苇荡里铺开了200多平方米的空地,搭起了帐篷。营地被芦苇遮蔽,他们约定从芦苇的“门口”出去。左转去女厕所,右转去男厕所,这样异性上厕所就不会碰到了。

不与外界接触,时间概念逐渐模糊。我不知道这个月的日期。“已经没什么意义了”。

陈清记得,16号左右,河边一棵四五米高的大柳树根部的泥土被侵蚀,不得不掉入河中。他们五个人拿着拖车的绞盘绳,把柳树拉了出来。此时天气越来越冷,他们想方设法“挖个洞坐进去”挡风保暖。这棵大柳树是一点点被锯掉的。10根手臂粗的野柳树枝搭建了一个洞穴般的树干,细细的柳枝三面搭在一起形成了墙皮。他们向下挖了近1.5米,修了一个4平方米左右的土台阶到地面。

“没有一个人,这个房子是建不起来的。”陈清说,盖房子需要四个人扶住四个角,一个人挖坑填土。“在木头上凿一个洞,插上一块木板。还没做好,感觉就要塌了,用绳子固定,能结实。”这样的榫卯结构,风越吹越“连贯”。章雷一直非常乐观。“你在做什么?你也改变不了。其实我也是一样的人,遇到糗事才会说那些话。别慌,问题不大。”

“一切都是偶然发生的。”徐伟说。没有什么比这个土窝房更能体现生命的偶然性了。用作“天花板”的长方形木板,一张不规则形状的石板桌,放在坑上的储物板,都是他们每天开车四处寻找物资时,在路边发现的“垃圾”。烟囱是两根铁管做的,火盖是儿童用的铁皮桶改装的。灶台上的砖不好捡。他们花了将近三四个小时来收集它们。有的是一半,有的是满的,有的是过半的。还好遇到一个烂尾楼,捡了十几块砖。将近40块砖砌好后,用黄河泥封好,糊成圆形。一开始放锅的地方离柴火坑太远,火烧不到锅,但是右边支撑坑的木桩被烧黑了。他们又换了位置。黄河滩上的土是一层沙,一层泥。土灶烧了几天就裂了,他们隔两天就去河边挖泥抹。

这是一望无际的黄河滩,是地图软件中被省略的空白。芦苇丛生,两三米高。走在黄河滩上的人,很难在芦苇丛中找到这间小屋。

吃饭是这个临时“家”面临的首要问题。刚开始有肉的时候,他们包过一次饺子。锯掉一根野柳枝,削去树皮,留下光滑洁白的芯做两根擀面杖。16日到26日是最难熬的10天,几乎见不到人。吃完食物后,陈清沿着黄河沙滩找到了路,经过玉米地,摘了许多玉米。玉米皮还是绿色的。大家一连吃了三天。离营地几百米的地方,有一片几十亩的大豆田,豆子长得稀稀落落。他们说了句“对不起老乡”,每天去地里挑两斤。用绞肉机把豆子搅成绿豆沫,把一些随便摘的蔬菜放在地里也不知道是什么。五个人吃一顿饭。绞肉机出来的豆沫颗粒很大,陈清觉得很酸,有点涩,但是嚼起来挺香的。“也许他饿了”。徐岷觉得豆沫是他在黄河滩吃过的最好的一顿饭,但章雷总是记得他在那两天吃了豆子。

有时候连一日三餐都撑不过。吃玉米的时候,减少到一天两餐,十点以后一餐,下午四五点一餐。当你吃豆子的时候,你感觉很饱,但是你很快就会饿。你一天要吃四五顿饭。这里的傍晚和早晨,野鸡唧唧喳喳。章雷在网上搜索,想知道“当生命受到威胁时,人们是否可以捕食野生动物”。他想,现在就这样吧,但是野鸡飞来飞去,“我试过了,就是抓不到”。

需要解决的不仅仅是食物。用来刷锅的清洁棉烂了。他们用芦苇刷锅,一次两个,效果挺好的。净水器坏了,黄河水太浑浊不能喝。他们偶然在附近一家小饭馆门口和一个石榴园发现了水管,开车去拉水。活水全靠黄河。拿一个水桶去黄河打水。水中漂浮着沉淀物。放置一夜,第二天沉淀物会沉底。用上面的清水洗脸、洗手。天气越来越冷了。洗完脸,风一吹,陈清的脸皲裂了。男人不在乎面子,却洗不掉日常工作的汗水,在衣服上留下“一溜一溜”的白痕。几乎每个人的背上和胸前都有红色的痘痘,晚上还经常挠“一片红”。洗头需要两个人,用锅把黄河水烧开,一个人浇水,弯腰洗。一天,人们想跳进黄河洗澡。水太冷了,所以他们在五六分钟内就匆匆上岸了。在黄河沙滩上,陈清从不梳头。洗完头发后,她直接用手指把头发“劈开”。当她看到他们的皮肤变黑时,她想她一定也变黑了,害怕得不敢照镜子。

黄河沙滩上,风沙很大,男人们的手因为日常劳作而干裂成条条。陈清的丈夫锯木头时,不小心锯到了手,左手食指流了很多血。“可以看到骨头”。没有酒精和绷带,徐觅

一天晚上下雨了,陈清的帐篷被淋湿了。第二天,他们开车出去寻找附近是否有以前的洞穴,他们找到了几个。一个在七八米高的土堆上,他们爬不上去。还有一个大的,但是里面全是红薯和石榴,回来都是徒劳。

2

在黄河滩,他们唯一的线下消遣就是打牌。他们玩一种叫“小五卡”的游戏。四个男人每天坐在坑里,一个往手上吐口水,摸牌。他们离开的时候,把这副牌留在了坑里。纸牌已经变软了。“我真的没有白买。”有时他们会在吃饭时讨论“人是不是猴子”。有时候,“几个人在外面跟天。当我们看星星的时候,有很多。当我们望向天空时,北斗七星非常明亮。”

他们的帐篷都配有气垫,厚约15厘米,睡起来软软的。第五天晚上,陈清觉得自己睡得越来越沉。她一看,发现地上的芦苇杆已经扎穿了气垫床,气漏完了。陈清没有带换洗的衣服,只有她的睡衣。她无聊的时候就在一个短视频平台直播,信号偶尔卡顿,只有100多人在线。一天晚上下雨,她的裤子湿透了,放在坑里的灶台上烤。她坐在帐篷里,整天直播。

无聊的时候也可以和狗狗玩。章雷的狗名叫“小惠”,是他捡到的,并跟随了他一年。过去,章雷喂他吃鸡架。在这里,人们吃玉米和豆子。“小惠”不吃这些,只能饿肚子。当他们一天吃两顿饭时,有时他们早餐吃牛奶、土豆和红薯。章雷把他的半袋牛奶给了小惠。小惠每天晚上都躺在章雷的车前。早上他一开门,小辉就跳起来舔。有许多野鸡。起初,只要野鸡一飞,“小惠”就追着它们“叫”。十天后,小惠不追不叫。

一天晚上,“小惠”汪汪叫个不停。章雷打开车门,看见“小惠”冲向一辆汽车,扑向一只趴在地上寻找食物的黄鼠狼。“狗打架人,我不起来,‘小惠’不敢去。”在短视频平台的评论区,一些网友开玩笑说,“‘小惠’快跑,他们要打你的主意了”。章雷回答说,“别担心,我的狗在这里”。

从行政区划上,他们在郑州荥阳。但是不知道为什么收到了黄河对岸防疫部门的短信和电话,通知他们做核酸,说如果再不做核酸,卫生码就变黄了。收到短信十分钟后,代码真的变黄了。他们打电话来抱怨,“我们在黄河南岸,过不去”。第二天,它又变回了绿色代码。

他们在树上挂了一根绞盘绳来烘干被露水打湿的被子。一根根盖在坑里,和房子主体结构连在一起。幸运的是,我没有用完绳子。有一天,何瑞去黄河滩给大家打鱼,他的车陷进了滩泥里。他们开着三辆车,用四根绳子拉出来。“光救了他3个小时。”

他们认识五六年了,以前也互相伤害过几句。在野外生活了几天后,他们彼此之间的顾忌少了,彼此的伤害也更大了。他们用汽车的颜色来称呼对方。陈开一辆黄色的车,她老公叫,开一辆紫开发者_Python百科色的车叫小紫,何瑞开一辆红色的车,就是小红。只有“黄啸”一家是夫妇。“小红”是一个四十多岁的大哥。他不善言辞,但喜欢农村生活。“小资”是一个会说话“但没脑子”的人。在小紫口中,“黄啸是个大大咧咧的人,做什么事都先伤了自己”“小红脾气可直了”。

三

10月26日以后,渐渐地,叔叔、爷爷们骑着自行车从村里下来,去黄河滩上收庄稼。有人在Tik Tok上看到了他们的视频,好奇地过来看他们。有人送面粉,但没要钱。“所有人都说要救我们”,但他们却倾尽所有。

大豆田的主人李来收大豆时遇到了他们,并请他们想吃什么就吃什么。“出门不容易,”李对说。聊天中,李说,他家还有18亩石榴地,今年大丰收。因为疫情石榴还没卖完,“还剩2万斤左右”。徐岷和他的朋友买了一些。李欠按市价170元,他们给了200元。他们让村民买食物和肉,村民把材料放进地里,让他们去取。陈清遇到一个来散步的叔叔。听说她在这里住了十天,给了她三个石榴和两个法式小圆面包。

10月26日之后,他们的生活“相当舒适”。10天没吃肉,找村民买了5斤肉。陈清把肉分成5份,想着一顿吃一磅。刚割开,她扭过脸,发现小惠把3斤肉舀进了草丛里。他们骂了它一顿,没有再追。“狗肯定也饿了。他很贪婪。”陈清认为。

他们对环境越来越熟悉,他们在附近找到了一个菜园,两个老人可以在那里买任何东西。他们还遇到了一个拿着国旗来钓鱼的人。他们“借用”国旗,绑在坑上,“万众一心,同心抗疫”。

10月底,陈清在Tik Tok上看到了“启封”的消息,于是和丈夫开车返回。递防疫卡,她还是不肯放手。她问,“Tik Tok不是说它是启封的吗?”几个人回答她,“那就去Tik Tok吧”。在几处碰壁后,陈清没有当面说什么。车子掉头的时候,她委屈的哭了。

11月2日,他们从网上得到官方“解封”的消息,他们决心去。陈清的车没油了,其他人用自己的车给她加了20多升油。这一次,他们把所有的东西,帐篷,绳子和垃圾都装进了车里。用过的一次性筷子在地板上被烧掉了。他们留下了两瓶酒和那副快要被打烂的扑克牌,想着以后谁来这里都可以休息一下。

下午1点,他们出发了,开车经过菜园、工地、土堆,天黑前到家。越野车上沾满了泥。

“我真的回家了。”陈清感觉像一场梦。她两天没睡好。陈清社区的疫情形势依然十分严峻。她坐在楼里盯着窗外的绿化带看了7天,总能看到大白在忙碌。她总是翻看在黄河滩拍的视频和图片,怀念那些日子的单纯。“我心里没有这样的危机。”

离开黄河滩的那天,男人们几次回头看那个坑,陈清哭了。她拿起手机,沿着窝棚走了最后一圈。这时,她发现墙外原本柔软的绿柳枝已经干枯。也许是坑里温度高的缘故,土缝里已经长出了几根草,足有两厘米高。在土窝房的一根红木桩上,陈清的丈夫刻的这一行字非常显眼。“建于2022年10月”。

![Interactive visualization of a graph in python [closed]](https://www.devze.com/res/2023/04-10/09/92d32fe8c0d22fb96bd6f6e8b7d1f457.gif)

加载中,请稍侯......

加载中,请稍侯......

精彩评论